Hintergrundinformationen zur Serafina-Krimireihe

Freiburg zu Beginn des 15. Jahrhunderts Die einst so stolze Zähringerstadt Freiburg im Breisgau hatte noch jahrzehntelang Mühe, sich von den Folgen der großen Pest von 1349 und dem Niedergang des Silberbergbaus zu erholen. Von den verschwenderischen Grafen von Freiburg hatten sich die selbstbewussten Bürger zwar inzwischen freigekämpft und sich 1368 dem Hause Habsburg-Österreich unterstellt, doch der alte Glanz als wichtigste rechtsrheinische Handelsstadt zwischen Basel und Frankfurt wurde im ausgehenden Mittelalter nicht wieder erreicht. Häuser standen vielfach leer und verfielen, Grundstücke lagen brach. Man war auf das Niveau einer Handwerkerstadt mit regionalem Handel zurückgefallen (die Gründung der Universität von 1457 lag noch einige Jahre in der Zukunft), lebte aber immerhin in einer längeren Friedensperiode. Und des einen Nachteil war des andern Vorteil: Mit dem Ende der Vorherrschaft durch Adel und reicher Kaufmannschaft (den sogenannten „Geschlechtern“) begann die Stunde der Handwerkerzünfte, die fortan die Hälfte der Ratssitze stellten und damit auch der Ämter wie Stadtgericht, Kaufhausverwaltung, Münster- und Spitalpflege. Auch die in Freiburg überaus zahlreich angesiedelten Klöster spielten eine wichtige Rolle im Leben der Stadt.

Die einst so stolze Zähringerstadt Freiburg im Breisgau hatte noch jahrzehntelang Mühe, sich von den Folgen der großen Pest von 1349 und dem Niedergang des Silberbergbaus zu erholen. Von den verschwenderischen Grafen von Freiburg hatten sich die selbstbewussten Bürger zwar inzwischen freigekämpft und sich 1368 dem Hause Habsburg-Österreich unterstellt, doch der alte Glanz als wichtigste rechtsrheinische Handelsstadt zwischen Basel und Frankfurt wurde im ausgehenden Mittelalter nicht wieder erreicht. Häuser standen vielfach leer und verfielen, Grundstücke lagen brach. Man war auf das Niveau einer Handwerkerstadt mit regionalem Handel zurückgefallen (die Gründung der Universität von 1457 lag noch einige Jahre in der Zukunft), lebte aber immerhin in einer längeren Friedensperiode. Und des einen Nachteil war des andern Vorteil: Mit dem Ende der Vorherrschaft durch Adel und reicher Kaufmannschaft (den sogenannten „Geschlechtern“) begann die Stunde der Handwerkerzünfte, die fortan die Hälfte der Ratssitze stellten und damit auch der Ämter wie Stadtgericht, Kaufhausverwaltung, Münster- und Spitalpflege. Auch die in Freiburg überaus zahlreich angesiedelten Klöster spielten eine wichtige Rolle im Leben der Stadt.

Eine historische Besonderheit zur Zeit meiner Romanhandlung sei hier noch erwähnt. Als Teil der österreichischen Vorlande unterstand Freiburg jahrhundertelang (1368 bis 1805) den Habsburgern – doch für die Jahre zwischen 1415 und 1427 war die Stadt ihren Habsburger Regenten los, da sie von dem deutschen König und späteren Kaiser Sigismund in den Rang einer freien Reichsstadt erhoben worden war. Was wiederum mit dem Konstanzer Konzil zu tun hatte…

Das Konstanzer Konzil Die katholische Kirche war in eine tiefe Krise geraten: Seit 1378 beanspruchten zwei Päpste den Heiligen Stuhl, 1409 kam gar ein dritter hinzu. Auf Betreiben dieses „Drittpapstes“, Johannes XXIII., berief König Sigismund das Konzil zu Konstanz ein (5.11.1414 bis 22.04.1418): Die Staatsmänner und Kirchenleute wollten, neben dem Kampf gegen Abtrünnige, die Einheit der Kirche wiederherstellen und die untragbare Spaltung des christlichen Abendlandes beenden. Was am Ende mit der Wahl eines neuen Papstes, Martin V., auch gelang.

Die katholische Kirche war in eine tiefe Krise geraten: Seit 1378 beanspruchten zwei Päpste den Heiligen Stuhl, 1409 kam gar ein dritter hinzu. Auf Betreiben dieses „Drittpapstes“, Johannes XXIII., berief König Sigismund das Konzil zu Konstanz ein (5.11.1414 bis 22.04.1418): Die Staatsmänner und Kirchenleute wollten, neben dem Kampf gegen Abtrünnige, die Einheit der Kirche wiederherstellen und die untragbare Spaltung des christlichen Abendlandes beenden. Was am Ende mit der Wahl eines neuen Papstes, Martin V., auch gelang.

Was nun hat Freiburg mit alledem zu schaffen? Der Habsburger Herzog Friedrich IV., seit 1402 Regent der österreichischen Vorlande und damit auch Freiburgs, war jenem Drittpapst Johannes sehr verbunden. Hatte Johannes doch dem finanziell ewig klammen „Herzog mit der leeren Tasche“, wie er vom Volk genannt wurde, großzügig unter die Arme gegriffen. Nur leider fiel Johannes beim König in Ungnade, nachdem er während des Konzils nicht, wie vereinbart, als Papst zurücktrat, um den Weg für Neuwahlen freizumachen. Stattdessen floh er, mit Hilfe Herzog Friedrichs, als Knappe verkleidet über Schaffhausen nach Freiburg, wo er im Predigerkloster bei Unterlinden Unterschlupf fand. Dort wurde der Pechvogel allerdings am 29. April 1415 von König Sigismunds Männern aufgespürt, gefangen genommen und auf das Heidelberger Schloss verbracht. – Mitgefangen, mitgehangen: Über den Fluchthelfer Herzog Friedrich verhängte der König zur Strafe die Reichsacht, seine Breisgaustädte Freiburg, Kenzingen, Endingen und Neuenburg wurden ihm entzogen und reichsfrei gesprochen. (Eine andere Quelle berichtet, der Gegenpapst sei in Breisach gefangen genommen worden.)

Übrigens war Konstanz zur Zeit des Konzils nicht nur Stätte der Glaubensreformation, des Ringens um ein vereintes christliches Abendland, sondern ebenso des weltlichen Vergnügens. Die geschätzten 50.000 bis 70.000 Konzilbesucher (das Zehnfache der Einwohnerschaft!) wollten sich auch amüsieren – in jeder Hinsicht: Um die 700 Prostituierte, weiß ein zeitgenössischer Chronist zu berichten, boten in städtischen und privaten Bordellen den Teilnehmern ihre Dienste an, die zahlreichen „heimlichen Frauen“ und Wanderhuren nicht mitgezählt. Darüber sollten wir Heutigen uns nicht wundern, war doch das 15. Jahrhundert die Hochzeit der Prostitution. Im Hafen erinnert heute die Imperia, die nicht unumstrittene Statue einer üppigen Kurtisane des Bildhauers Peter Lenk, an die weltlichen Bedürfnisse der geistlichen Fürsten.

Beginen in Freiburg Die Heldin Serafina Stadlerin ist meiner Phantasie entsprungen. Ihr Lebensumfeld indessen habe sorgfältig recherchiert. Zu jener Zeit um 1400 gab es in Freiburg neben den zahlreichen Klöstern geschätzte acht bis elf Schwesternsammlungen, die in Freiburg Regelhäuser genannt wurden. Der Begriff Begine (Männer nannte man Begarden) fällt in den dortigen Quellen selten, auch wenn die frommen Frauen sich in deren Tradition sahen. Überhaupt sind die Nachrichten über diese freien Sammlungen, die sich keinem der ansässigen Orden unterwarfen (auch wenn sie geistlich von den Bettelorden betreut wurden) eher spärlich. Hinzu kommt, dass sich die Namen immer mal wieder änderten, Regelhäuser zusammengelegt wurden oder, gegen Ende des Mittelalters, sich eine Sammlung dem Druck von oben beugte und in einem der gängigen Klosterorden aufging. Der Kirche wie der städtischen Obrigkeit nämlich waren diese ungebunden und nicht selten freigeistigen Frauen ein Dorn im Auge.

Die Heldin Serafina Stadlerin ist meiner Phantasie entsprungen. Ihr Lebensumfeld indessen habe sorgfältig recherchiert. Zu jener Zeit um 1400 gab es in Freiburg neben den zahlreichen Klöstern geschätzte acht bis elf Schwesternsammlungen, die in Freiburg Regelhäuser genannt wurden. Der Begriff Begine (Männer nannte man Begarden) fällt in den dortigen Quellen selten, auch wenn die frommen Frauen sich in deren Tradition sahen. Überhaupt sind die Nachrichten über diese freien Sammlungen, die sich keinem der ansässigen Orden unterwarfen (auch wenn sie geistlich von den Bettelorden betreut wurden) eher spärlich. Hinzu kommt, dass sich die Namen immer mal wieder änderten, Regelhäuser zusammengelegt wurden oder, gegen Ende des Mittelalters, sich eine Sammlung dem Druck von oben beugte und in einem der gängigen Klosterorden aufging. Der Kirche wie der städtischen Obrigkeit nämlich waren diese ungebunden und nicht selten freigeistigen Frauen ein Dorn im Auge.

Unter anderem werden in den Quellen folgende Regelhäuser erwähnt, die zumeist nach ihren Stifterinnen benannt sind: „Die Schwestern zum Lämmlein“ (Gauchstraße, Ecke Merianstraße), „Der Kötzin Regelhaus“ (Franziskanerstraße 9), „Der Ederlin Regelhaus“ (Merianstraße 5), „Der Thurnerin Regelhaus“ (Schiffstraße 14), „Der Regelschwestern zum Grünen Wald (Gründwälderstraße 8-12) sowie die von mir zu Protagonisten erkorenen „Schwestern zu Sankt Christoffel (Brunnenstraße 1, im Bereich der heutigen Universitätskirche). Anders als an den großen Beginenhöfen von Köln, Brügge oder Gent lebten in Freiburg zumeist nur eine Handvoll Frauen zusammen.

Beginen – die Sozialarbeiterinnen des Mittelalters Wer waren nun diese Beginen oder „armen Schwestern“? Zunächst eine Lebensgemeinschaft christlicher Frauen, die nach ihrer Hausregel ein frommes, eheloses Leben führten und sich dem Dienst am Mitmenschen widmeten: Der Krankenpflege, der Sterbebegleitung und als sogenannte Seelschwestern dem Gebet für die Toten. Hierzu gingen sie in die Spitäler, in die Leprosen- und Pesthäuser oder besuchten die Menschen zu Hause. Von der Kirche immer wieder als Ketzerinnen verfolgt, wurde andererseits ihre tätige Nächstenliebe gerade nach Seuchenwellen unentbehrlich, da sie die Lücke zwischen der ursprünglich klösterlichen Caritas und der sich erst langsam entwickelnden städtischen Fürsorge überbrückten.

Wer waren nun diese Beginen oder „armen Schwestern“? Zunächst eine Lebensgemeinschaft christlicher Frauen, die nach ihrer Hausregel ein frommes, eheloses Leben führten und sich dem Dienst am Mitmenschen widmeten: Der Krankenpflege, der Sterbebegleitung und als sogenannte Seelschwestern dem Gebet für die Toten. Hierzu gingen sie in die Spitäler, in die Leprosen- und Pesthäuser oder besuchten die Menschen zu Hause. Von der Kirche immer wieder als Ketzerinnen verfolgt, wurde andererseits ihre tätige Nächstenliebe gerade nach Seuchenwellen unentbehrlich, da sie die Lücke zwischen der ursprünglich klösterlichen Caritas und der sich erst langsam entwickelnden städtischen Fürsorge überbrückten.

Sie blieben also in der Welt. Anders als die Klosternonnen, die in Klausur lebten, sahen sie sich weniger als „Bräute Christi“ denn als „Haushälterinnen Gottes“. Ihr Tag strukturierte sich nicht nach festen Stundengebeten, sondern nach ihren karikativen Aufgaben. Wobei auch hier das Gebet eine große Rolle spielte. In ihrem Leben in freiwilliger Armut nach dem Vorbild der Urkirche und der Apostel arbeiteten sie für ihren Unterhalt, manche gingen sogar einem Gewerbe nach und zahlten Steuern. Wer Besitz hatte, brachte ihn ein. Sie wirtschafteten und organisierten sich selbständig, wählen in der Regel ihre Meisterin selbst, entschieden gemeinsam über Neuaufnahmen oder Ausschluss, legten jährlich ein Gehorsamsgelübde ab und lebten im Übrigen ohne Hierarchie, von jener zwischen Meisterin zu den übrigen Frauen abgesehen.

Ganz im Gegensatz zu den Frauenklöstern besaßen sie also ein großes Maß an Freiheit und Selbstverwaltung. Und auch im Gegensatz zum Eheleben, das der männlichen Vormundschaft unterworfen war. Gerade für alleinstehende oder verwitwete Frauen bot dieser geschützte Freiraum somit eine echte Alternative. Fast schon könnte man das Beginentum, von den religiösen Aspekten einmal abgesehen, als einen Vorläufer der modernen Frauenbewegung bezeichnen...

Von Werwölfen und dem großen bösen Wolf

(zum 6. Band „Die Wölfe vor den Toren“) Verfolgt man die aktuellen Diskussionen in den Medien, so scheint die Angst vieler Menschen vor dem Raubtier Wolf bzw. seiner Rückkehr in unsere Wälder eine Art Urangst zu sein. Dabei ist dort, wo sich heutzutage der Wolf wieder näher an besiedeltes Gebiet wagt, bislang noch kein Mensch zu Schaden gekommen (zwischen 1950 und 2000 starben in ganz Europa neun Menschen nach Wolfsangriffen), da das Raubtier, sofern es nicht an Tollwut leidet, vor der Spezies Mensch Reißaus nimmt.

Verfolgt man die aktuellen Diskussionen in den Medien, so scheint die Angst vieler Menschen vor dem Raubtier Wolf bzw. seiner Rückkehr in unsere Wälder eine Art Urangst zu sein. Dabei ist dort, wo sich heutzutage der Wolf wieder näher an besiedeltes Gebiet wagt, bislang noch kein Mensch zu Schaden gekommen (zwischen 1950 und 2000 starben in ganz Europa neun Menschen nach Wolfsangriffen), da das Raubtier, sofern es nicht an Tollwut leidet, vor der Spezies Mensch Reißaus nimmt.

Vermutlich speist sich diese Furcht aus den Ereignissen längst vergangener Zeiten: So habe, schrieb der Pfarrer von Epfenbach bei Heidelberg im Februar 1642 ins Kirchenbuch, den 19. Hornung ein Wolf ein Mägdlein gefressen von ungefähr vierzehn Jahren. Nur wenige Jahrzehnte später, im Jahr 1685, wird aus der Gegend von Crailsheim berichtet, ein Wolf habe im Wald einen Knaben bis auf Kopf und Hände aufgefressen. Und im Hungerwinter 1649 drangen Wölfe auf Nahrungssuche bis in die befestigte Reichsstadt (Schwäbisch) Hall ein. Wolfsangriffe waren einstmals also durchaus bittere Realität, zumal in Hungerwintern oder Kriegszeiten, wenn das Wild als Beutetier des Wolfs knapp wurde. Und knapp wurde es schnell: Durch herrschaftliche Jagdgesellschaften wie auch durch das Vieh der Dorf- und Stadtbewohner, das auf den sogenannten Waldweiden dem Wild das Futter wegfraß. Die Jagd auf Wölfe war damals Untertanenpflicht (Jagdfron). Wie im Roman beschrieben, erfolgte sie mittels Wolfsangeln oder als Treib- und Drückjagd, für die nicht selten tiefe Gruben ausgehoben wurden. Solche Wolfsgruben sind noch vielerorts zu sehen, wie im Hagenschießwald bei Pforzheim. Diese Jagden, die viele Stunden, ja Tage dauerten, waren bei der Bevölkerung verhasst, da sie im Winter bei Neuschnee durchgeführt wurden, wenn man den Spuren der Wölfe gut folgen konnten. Durchaus üblich war es auch, einen gefangenen Wolf zu töten und mit dem Galgen zu „bestrafen“, im Zuge der Hexenverfolgung kam es später zu regelrechten Wehrwolfprozessen.

Die Jagd auf Wölfe war damals Untertanenpflicht (Jagdfron). Wie im Roman beschrieben, erfolgte sie mittels Wolfsangeln oder als Treib- und Drückjagd, für die nicht selten tiefe Gruben ausgehoben wurden. Solche Wolfsgruben sind noch vielerorts zu sehen, wie im Hagenschießwald bei Pforzheim. Diese Jagden, die viele Stunden, ja Tage dauerten, waren bei der Bevölkerung verhasst, da sie im Winter bei Neuschnee durchgeführt wurden, wenn man den Spuren der Wölfe gut folgen konnten. Durchaus üblich war es auch, einen gefangenen Wolf zu töten und mit dem Galgen zu „bestrafen“, im Zuge der Hexenverfolgung kam es später zu regelrechten Wehrwolfprozessen.

Wurde der Wolf bei den Germanen und Kelten noch bewundert und verehrt, wie die altdeutschen Vornamen Wolfgang oder Wolfhart verraten, und galt er bei Türken und Römern als Urmutter, so wurde er mit dem Christentum zum Kulturfeind, zum Sinnbild des Bösen und Satans. Im mittelalterlichen Epos des Ysengrimus stand dem schlauen Fuchs der dumme und gierige Wolf gegenüber. Zahllose Legenden und Mythen über Werwölfe, also über Männer, die sich mittels dämonischer Zauberkraft in einen reißenden Wolf verwandeln konnten, taten ein Übriges, um diesem Raubtier, mehr noch als dem Bären, ein bösartiges Image zu verpassen.

Der Schauplatz Wiehre, ein uraltes Dorf

(zum 6. Band „Die Wölfe vor den Toren“)Was heute ein beschaulicher, innenstadtnaher und zum Wohnen überaus beliebter Freiburger Stadtteil ist, war einst ein eher ärmliches, langgezogenes Straßendorf gleich vor der Stadt. Die alte „Würi“ (der Name rührt von den Wehren her, mit denen die Dreisam aufgestaut wurde) erstreckte sich als lockere Streusiedlung zwischen südlichem Dreisamufer und Würibach (heute Mühlbach), in etwa entlang der heutigen Lessing- und Schillerstraße, und reichte als schmaler Streifen vom Ebneter Bann (heute Ecke Schwarzwaldstraße/Hansjacob-Straße) bis zur Haslacher Banngrenze Am Radacker, wo sich, wie der Name verrät, das Hochgericht der Stadt befand. Durch die Nähe zum Wasser gab es neben kleinen Bauerngehöften, zwei Wirtshäusern und Taglöhnerhütten auch einige Mühlen, Stampfen, Walken und Badhäuser im Dorf.

Das Dorf wurde, dem Flusslauf der Dreisam entsprechend, in eine obere und eine niedere Wiehre unterteilt, mit Siedlungsballungen südlich des Schwabentors (Oberdorf) und südlich der heutigen Kronenbrücke (Niederdorf). Dazwischen befanden sich vor allem Gärten und Brachen. Von der Stadt aus gelangte man über zwei Dreisambrücken ins Dorf, die wohl erst zum Ende des Mittelalters überdacht wurden: Vom heute noch existierenden Schwabentor (damals Obertor) über die obere Brücke, und vom Schneckentor, das sich einst zwischen heutiger Rempartstraße und Holzmarkt befand und die südliche Schneckenvorstadt abschloss, über die untere Brücke. Alt-Adelhausen hingegen, mit seinem Frauenkloster, der Kirche St. Einbetten (später St. Cyriak und Perpetua) und einer kleinen Ansiedlung rund um den Annaplatz in der heutigen Wiehre, war damals ein eigenständiges Dorf.

Zur Niederwiehre gehörten das Dominikanerinnenkloster St. Katharina (Gebiet Kirch-, Loretto- und Goethestraße) und das Siechenhaus der Aussätzigen, Gutleuthaus genannt (nahe dem Zwickel Basler Straße/Kronenstraße). Letzteres war Schauplatz meiner Serafina-Folge „Das Siechenhaus“. Das im Band „Die Wölfe vor den Toren“ erwähnte Hasenbad befand sich etwa auf Höhe der heutigen Lessingschule, die Mühle des fiktiven Müllers Urban bei der Unteren Schwarzwaldstraße.

Die Wiehre ist noch älter als Freiburg selbst und wird bereits 1008 in einer Urkunde erwähnt. Die Gerichtshoheit lag schon seit der Zeit der Zähringer beim Bürgermeister und dem Rat der Stadt Freiburg, die durch einen Vogt vertreten waren. Bei der Selbstübergabe Freiburgs an die Herzöge von Österreich im Jahre 1368 wurde die Wiehre dann mit der Altstadt gleichgestellt.

Bürger, Bordelle und Badehäuser

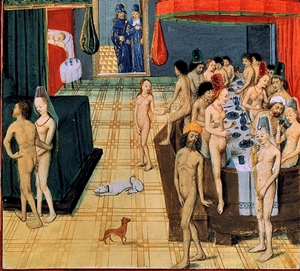

(zum 5. Band "Die Tote in der Henkersgasse") Das 15. Jahrhundert gilt als Jahrhundert der Freizügigkeit und damit auch als Hoch-Zeit der Prostitution. Städtische Bordelle (Frauenhäuser) wurden von Hurenwirten und -wirtinnen geführt, mit zunehmender Tabuisierung der Prostitution auch von Scharfrichtern. Sie leisteten einen wöchentlichen Pachtzins an die Stadt, die im Gegenzug für die Instandhaltung des Gebäudes sorgte, die Einrichtung jährlich durch den Magistrat überprüfte und Gesundheitskontrolle durch die städtischen Hebammen oder Wundärzte durchführte. Allein die offenherzige Badehauskultur von damals zeigt eine unverkrampfte Haltung zu Körperlichkeit und Sexualität, in den Possenspielen der Gaukler wimmelte es von derber Erotik, in der bildenden Kunst wurden Erotik, Verführung und Prostitution zu einem häufigen Motiv.

Das 15. Jahrhundert gilt als Jahrhundert der Freizügigkeit und damit auch als Hoch-Zeit der Prostitution. Städtische Bordelle (Frauenhäuser) wurden von Hurenwirten und -wirtinnen geführt, mit zunehmender Tabuisierung der Prostitution auch von Scharfrichtern. Sie leisteten einen wöchentlichen Pachtzins an die Stadt, die im Gegenzug für die Instandhaltung des Gebäudes sorgte, die Einrichtung jährlich durch den Magistrat überprüfte und Gesundheitskontrolle durch die städtischen Hebammen oder Wundärzte durchführte. Allein die offenherzige Badehauskultur von damals zeigt eine unverkrampfte Haltung zu Körperlichkeit und Sexualität, in den Possenspielen der Gaukler wimmelte es von derber Erotik, in der bildenden Kunst wurden Erotik, Verführung und Prostitution zu einem häufigen Motiv.

Zwar standen die sogenannten Hübschlerinnen oder freien Frauen auf der untersten Stufe der sozialen Leiter, da sie einen unehrenhaften Beruf ausübten und oft, wenn auch nicht immer, ein armseliges Leben führten, dennoch waren sie nicht rechtlos. Sie mussten bei ihrer Aufnahme den Behörden einen Eid leisten, konnten vor dem Stadtgericht klagen und sie waren der Ausbeutung durch Freier und Hurenwirte nicht willkürlich ausgeliefert, wofür die Frauenhausordnungen sorgten. Eine Heirat zwischen Hübschlerin und Bürgersmann kam durchaus vor, lange Zeit galt dies sogar als frommes Werk des Mannes. Um einiges schutzloser waren die sogenannten Winkeldirnen oder Schlupfhuren, auch heimliche freien Frauen genannt, die auf eigenes Risiko anschaffen gingen oder von einem Zuhälter, der der eigene Ehemann sein konnte, gezwungen wurden. Der Begriff Hure war ebenfalls verbreitet, wenn auch noch nicht so negativ besetzt wie später, Dirne kam erst im 16. Jahrhundert auf. Übrigens ging man auch nicht heimlich, sondern offen und aufrecht ins Bordell – wer von den jungen, ledigen Männern nicht zu Huren ging, konnte sogar in den üblen Verdacht der Homosexualität geraten, der damals schlimmsten Form der Unzucht. Verwehrt war der Zutritt indessen Geistlichen, Ehegatten und Juden. Die zahlreichen zeitgenössischen Schwänke und Possen über Geistliche im Bordell zeigen allerdings, dass diese Verbote nicht allzu strikt eingehalten wurden. Schon gar nicht während des Konstanzer Konzils, wo sich laut zeitgenössischer Chronisten um die 700 Prostituierte in der kleine Bischofsstadt aufhielten, auch zum Vergnügen der Geistlichkeit.

Übrigens ging man auch nicht heimlich, sondern offen und aufrecht ins Bordell – wer von den jungen, ledigen Männern nicht zu Huren ging, konnte sogar in den üblen Verdacht der Homosexualität geraten, der damals schlimmsten Form der Unzucht. Verwehrt war der Zutritt indessen Geistlichen, Ehegatten und Juden. Die zahlreichen zeitgenössischen Schwänke und Possen über Geistliche im Bordell zeigen allerdings, dass diese Verbote nicht allzu strikt eingehalten wurden. Schon gar nicht während des Konstanzer Konzils, wo sich laut zeitgenössischer Chronisten um die 700 Prostituierte in der kleine Bischofsstadt aufhielten, auch zum Vergnügen der Geistlichkeit.

Selbst die offizielle Kirche tolerierte zu jener Zeit die Prostitution, zumindest die städtisch kontrollierte in den Frauenhäusern, da das Heiratsalter der Männer damals hoch war und Bordelle als notwendiges Übel angesehen wurden. Doch spätestens mit Reformation und Gegenreformation im 16. Jahrhundert, (möglicherweise auch mit der Verbreitung von Syphilis) brach ein Zeitalter der neuen Sittlichkeit an: Was vorher toleriert worden war, wurde jetzt streng bestraft. Aus der „schönen Frau“, der man die restlichen Nahrungsmittel von Hochzeitsfeiern spendierte, wurde die unehrliche Hure, der kein christliches Begräbnis mehr zustand, und das Tragen von kennzeichnender Kleidung zur Pflicht. Sex wurde nur noch innerhalb der Ehe akzeptiert, Bordelle und Badhäuser nach und nach geschlossen, als Hort von Unzucht, Unordnung und Ausschreitungen jeder Art.

Der Basler Beginenstreit

(zum 4. Band „Tod im Höllental“)

Trotz ihrer Bedeutung für die mittelalterliche Sozialfürsorge gerieten die Beginen seitens Kirche und Obrigkeit immer wieder unter Ketzereiverdacht – ihrer unkonventionellen Lebensweise wegen, aber auch durch ihre eigenwillige Glaubensauslegung bis hin zur Mystik.

Für meinen Roman „Tod im Höllental“ spielt der sogenannte Basler Beginenstreit eine große Rolle. Nachdem Basel ein Zentrum der Mystik geworden war, setzten um 1405 geistliche und weltliche Obrigkeit zur Inquisition an. Vor allem die Beginen und (männliche) Begarden, die eine „vita religiosa“ ohne Ordensregel führen wollten, gerieten unter Generalverdacht - ein häufiger Vorwurf lautete, dass sie in den Bürgerhäusern ein und aus gingen, um dort zu predigen, die Beichte abzunehmen und sogar zu übernachten.

Allen voran schmähte der Hassprediger und Dominikanermönch Johannes Mulberg sie als Schmarotzer und „Milchkühe“ der Franziskaner (jenem Bettelorden, dem die Beginen traditionell verbunden waren). Unterstützt wurde er von dem Basler Bischof Humbert von Neuenburg, der auch in meinem Roman erwähnt wird. Der Streit gipfelte in langwierigen Gerichtsprozessen unter Bischof Humbert, bis der schließlich 1411 die Vertreibung der rund 400 Beginen aus seinem Bistum verfügte und deren gesamtes Vermögen einzog. Die Bitte der Franziskaner an den Konstanzer Bischof, schlichtend einzugreifen, war übrigens leider vergebens gewesen.

„Immundus et leprosus“ – die Aussätzigen im Mittalter

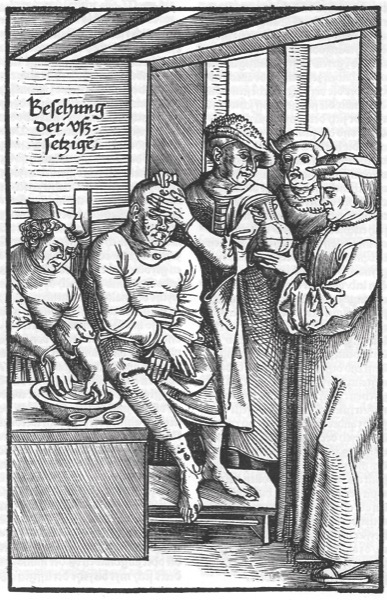

(zum 3. Band „Das Siechenhaus“) Im Jahre 1468 gab es in Freiburg den Fall des Conrad Sybott, der einem schlimmen Verdacht zum Opfer fiel. Bei seiner Krankheit sollte es sich um den Aussatz, also um Lepra handeln, wie die zwei geschworenen Wundärzte der Stadt in ihrer Beschau feststellten. Standen im amtlichen Beschaubrief erst einmal die abschließenden Worte „immundus et leprosus“ (unrein und an Lepra erkrankt), kam dies einem Todesurteil gleich, wobei uns Heutige schon die Wortwahl schaudern lässt: Der Untersuchte wird zu seiner Krankheit „verurteilt“ oder ist der Krankheit „schuldig“/“unschuldig“. In vielen Gegenden, wie in Frankreich oder im Elsass, wurde der Kranke anschließend mit einer kirchlichen Aussegnung, einer Totenmesse gleich, symbolisch aus der Gesellschaft ausgeschlossen (für Freiburg gibt es zu diesem Aspekt keine Quellen).

Im Jahre 1468 gab es in Freiburg den Fall des Conrad Sybott, der einem schlimmen Verdacht zum Opfer fiel. Bei seiner Krankheit sollte es sich um den Aussatz, also um Lepra handeln, wie die zwei geschworenen Wundärzte der Stadt in ihrer Beschau feststellten. Standen im amtlichen Beschaubrief erst einmal die abschließenden Worte „immundus et leprosus“ (unrein und an Lepra erkrankt), kam dies einem Todesurteil gleich, wobei uns Heutige schon die Wortwahl schaudern lässt: Der Untersuchte wird zu seiner Krankheit „verurteilt“ oder ist der Krankheit „schuldig“/“unschuldig“. In vielen Gegenden, wie in Frankreich oder im Elsass, wurde der Kranke anschließend mit einer kirchlichen Aussegnung, einer Totenmesse gleich, symbolisch aus der Gesellschaft ausgeschlossen (für Freiburg gibt es zu diesem Aspekt keine Quellen).

Zwei Lebensentwürfe standen einem nach einem solchen Urteil bevor: Entweder wurde man für immer der Stadt verwiesen und musste künftig als Unberührbarer, mit Klapper, Stock und im Gewand der Aussätzigen, ziellos und bettelnd durch die Lande ziehen oder man erhielt einen Platz im städtischen Siechenhaus draußen auf dem Felde, wo man einem Gefangenen gleich und unter strenger, klosterähnlicher Ordnung, den Rest seines Lebens fristete - doch wenigstens war für einen gesorgt. Was uns heute grausam anmutet: Anders als mit Ausgrenzung wussten sich die Menschen damals gegen die vermeintlich hochansteckende Lepra nicht zu helfen. Allein in Deutschland gab es fast eintausend solcher Siechenhäuser. Conrad Sybott, der eine Intrige seiner Frau und seines Schwagers vermutete, mit dem Ziel, an sein Vermögen zu kommen, schlug einen ungewöhnlichen dritten Weg ein: Er wanderte nach Basel und Konstanz, wo es überregionale „Schauzentren“ gab, und holte sich Gegengutachten, die seine „unschult und gesuntheit“ bestätigten. Damit vermochte er beim Freiburger Rat, der über das Gesundheitswesen wachte, eine Nachuntersuchung zu erwirken. Doch das nützte ihm nichts: Die Ärzte beharrten auf ihren Befund und verwehrten ihm, zu Weib und Kind zurückzukehren und über sein Eigentum zu verfügen. Waren der Rat wie auch die untersuchenden Ärzte bestochen worden? Wollte man ihn loswerden? Man weiß es nicht, doch Sybotts Leben war ruiniert – allem Anschein nach verbrachte er die Jahre, die ihm noch verblieben, als Insasse des Freiburger Gutleuthaus, wie man im Süddeutschen die Leprosenhäuser nannte. In Freiburg befand es sich in etwa auf dem Zwickel zwischen Basler Landstraße und Kronenstraße, unweit der Hinrichtungsstätte „Am Radacker“.

Conrad Sybott, der eine Intrige seiner Frau und seines Schwagers vermutete, mit dem Ziel, an sein Vermögen zu kommen, schlug einen ungewöhnlichen dritten Weg ein: Er wanderte nach Basel und Konstanz, wo es überregionale „Schauzentren“ gab, und holte sich Gegengutachten, die seine „unschult und gesuntheit“ bestätigten. Damit vermochte er beim Freiburger Rat, der über das Gesundheitswesen wachte, eine Nachuntersuchung zu erwirken. Doch das nützte ihm nichts: Die Ärzte beharrten auf ihren Befund und verwehrten ihm, zu Weib und Kind zurückzukehren und über sein Eigentum zu verfügen. Waren der Rat wie auch die untersuchenden Ärzte bestochen worden? Wollte man ihn loswerden? Man weiß es nicht, doch Sybotts Leben war ruiniert – allem Anschein nach verbrachte er die Jahre, die ihm noch verblieben, als Insasse des Freiburger Gutleuthaus, wie man im Süddeutschen die Leprosenhäuser nannte. In Freiburg befand es sich in etwa auf dem Zwickel zwischen Basler Landstraße und Kronenstraße, unweit der Hinrichtungsstätte „Am Radacker“.

Dieser historische Vorfall inspirierte mich zu meinem Krimi „Das Siechenhaus“. Zum Zeitpunkt der Romanhandlung allerdings, dem Jahre 1416, wurden die vermeintlich Aussätzigen, in Freiburg wie anderswo, noch durch den Siechenmeister und zwei seiner leprakranken „Prüfmeister“ untersucht, die für die Schau „all ihre fünf Sinne und beste Wissenschaft gebrauchen“ sollten und dabei nach einem festgelegten Symptom-Katalog vorgingen. Erst im Laufe des 15. Jahrhunderts setzten sich vereidigte Wund- und Stadtärzte oder auch Gelehrte der Universitäten als Prüfer durch – der vielen Fehlurteile wegen! Dass es diese weiterhin gab, wie der Fall Sybott zeigt, liegt indessen auch an der Unsicherheit, mit der man dieser schrecklichen Krankheit gegenüberstand. Sie im Spätstadium zu erkennen, wenn bereits Finger und Zehen abfaulten und das Gesicht zu einer knotigen, tierhaften Maske entstellt war, war ein Leichtes. Doch man wollte sie frühzeitig erkennen, um Ansteckung zu verhindern – und da führten auffällige Hauterkrankungen wie schuppige Haut oder Krätze schnell zu der fatalen Diagnose „Aussatz“. Die Mitmenschen reagierten auf eine solche Diagnose in einer Mischung aus Grauen und Ekel, Ablehnung und Mitleid. Glaubte man in der späteren Renaissance an einen Zusammenhang zwischen Lepra und moralischem/sexuellem Fehlverhalten, betrachtete man im Mittelalter die Aussätzigen noch als Nachfolger des armen Lazarus oder des leidenden Hiob - als von Gott auserwählte Menschen also, die schon während ihres irdischen Lebens ihre Sünden abbüßten. So gab man reichlich Almosen und gedachte der „Guten Leute“ in seinen Gebeten, mied sie aber zugleich voller Angst. Wer sich um sie kümmerte, waren indessen die frommen Bruderschaften und Schwesternsammlungen, sah man in ihnen doch die Verkörperung der Leiden Christi und eine Gelegenheit, besonders gottgefällige Werke zu verrichten.

Die Mitmenschen reagierten auf eine solche Diagnose in einer Mischung aus Grauen und Ekel, Ablehnung und Mitleid. Glaubte man in der späteren Renaissance an einen Zusammenhang zwischen Lepra und moralischem/sexuellem Fehlverhalten, betrachtete man im Mittelalter die Aussätzigen noch als Nachfolger des armen Lazarus oder des leidenden Hiob - als von Gott auserwählte Menschen also, die schon während ihres irdischen Lebens ihre Sünden abbüßten. So gab man reichlich Almosen und gedachte der „Guten Leute“ in seinen Gebeten, mied sie aber zugleich voller Angst. Wer sich um sie kümmerte, waren indessen die frommen Bruderschaften und Schwesternsammlungen, sah man in ihnen doch die Verkörperung der Leiden Christi und eine Gelegenheit, besonders gottgefällige Werke zu verrichten.

Juden – die ungeliebten Mitbürger

(zum 2. Band „Hostienfrevel“) Bis zur Großen Pest 1349 lebten die Juden am Oberrhein über zweihundert Jahre lang in friedlicher Nachbarschaft mit den Christen, unbehelligt in ihrem Glauben wie ihren Geschäften. In Freiburg hatten sie sich im Bereich der heutigen Wasser- sowie Weberstraße angesiedelt hatten, wo auch ihre Synagoge stand. Zumeist arbeiteten sie als Münzwechsler, Pfandleiher und Fernhändler oder als Handwerker für den eigenen Bedarf – da ihnen der Zugang zu den christlichen Zünften natürlich verwehrt war. Dann aber, unter der Bedrohung der nahenden Pest, sah man die Juden als deren Verursacher, bezichtigte sie der Brunnenvergiftung, einer weltweiten Verschwörung gegen die Christenheit! So wurden am 30. Januar 1349 alle Freiburger Juden, bis auf eine Handvoll Schwangere und Kleinkinder, verbrannt – etliche Monate vor Ausbruch der Pest, die dann doch über die Stadt hereinbrach! Dass mit diesem grausamen Pogrom etliche Bürger ganz nebenbei ihre Schulden los waren, gehört mit zu den Hintergründen, die ich in meinem Roman „Der Pestengel von Freiburg“ versucht habe aufzuarbeiten.

Bis zur Großen Pest 1349 lebten die Juden am Oberrhein über zweihundert Jahre lang in friedlicher Nachbarschaft mit den Christen, unbehelligt in ihrem Glauben wie ihren Geschäften. In Freiburg hatten sie sich im Bereich der heutigen Wasser- sowie Weberstraße angesiedelt hatten, wo auch ihre Synagoge stand. Zumeist arbeiteten sie als Münzwechsler, Pfandleiher und Fernhändler oder als Handwerker für den eigenen Bedarf – da ihnen der Zugang zu den christlichen Zünften natürlich verwehrt war. Dann aber, unter der Bedrohung der nahenden Pest, sah man die Juden als deren Verursacher, bezichtigte sie der Brunnenvergiftung, einer weltweiten Verschwörung gegen die Christenheit! So wurden am 30. Januar 1349 alle Freiburger Juden, bis auf eine Handvoll Schwangere und Kleinkinder, verbrannt – etliche Monate vor Ausbruch der Pest, die dann doch über die Stadt hereinbrach! Dass mit diesem grausamen Pogrom etliche Bürger ganz nebenbei ihre Schulden los waren, gehört mit zu den Hintergründen, die ich in meinem Roman „Der Pestengel von Freiburg“ versucht habe aufzuarbeiten.

Nach der Vernichtung ihrer Gemeinde hatten sich seit etwa 1360 wieder zögerlich Juden in Freiburg niedergelassen, auch eine Synagoge und ein Judenschulmeister werden in den Quellen erwähnt. Ihr Brot verdienten sie sich wie zuvor vor allem im Fernhandel und im Geldwesen. Allerdings lebten sie unter entwürdigenden Vorschriften wie Kleiderzwang, Geleitzoll oder Ausgehverbot in der Karwoche. Immer wieder drohte ihnen die Enteignung, indem sie Schuldscheine aushändigen mussten oder die Schulden der Stadt bei ihnen für nichtig erklärt wurden. Die Diskriminierung nahm also wieder bedrohlich zu.

Mein Roman „Hostienfrevel“ spielt im Herbst 1415. Der Stadtrat hatte 1401 beschlossen (nicht nur in Freiburg, auch anderswo), „daz da kein Jude ze Friburg niemmerme sin sol“. Die Juden wurden ausgewiesen, ihre Synagoge als Zeughaus beschlagnahmt, ortsfremde Juden mussten am Tor warten, bis ein Stadtknecht kam und sie gegen stündliche Bezahlung bei ihren Wegen begleitete. Und doch erhielten wenige Jahre später drei jüdische Familien eine Art Sondergenehmigung: Der damalige Habsburger Herrscher Herzog Friedrich erlaubte dem Juden Salomon und zwei weiteren Glaubensgenossen gegen Bezahlung Wohnrecht und Gewerbelizenz, was vom Rat in der kurzen Zeit als Freie Reichstadt sogar verlängert wurde - gegen Verdoppelung der Abgaben, versteht sich! Womöglich wurde der Druck der Bürger, was die nach wie vor ungeliebten „Hebräer“ betraf, zu groß – jedenfalls befahl König Sigismund auf Bitten des Stadtrats die endgültige Ausweisung aller Juden aus Freiburg, und zwar für alle Zeiten. Freiburg blieb „judenfrei“ bis 1864.

nach oben

zurück zur Buch-Reihe